基于问题的学习:一种教学模式及其建构主义框架

John R. Savery等

有人说,没有什么比好的理论更实用的了。也同样可以说,没有什么比好的实践更有理论价值的了。将建构主义作为一种学习理论与教学实践联系起来的努力尤其如此。我们在这篇文章中的目标是在建构主义的理论原则、教学设计的实践和教学实践之间提供一个清晰的联系。我们将从建构主义的基本特征开始,确定我们认为是学习和理解的核心原则。然后,我们将确定并详细阐述设计建构主义学习环境的八项教学/指导原则(instructional principles)。最后,我们将研究我们认为是建构主义学习环境的最佳范例之一——基于问题的学习,如 Barrows (1985, 1986, 1992) 所述。

建构主义(Constructivism)

建构主义是一种关于我们如何理解或认识的哲学观点。在我们看来,它与 Richard Rorty (1991) 的实用主义哲学最为契合。本文因篇幅限制而无法对这一哲学基础进行广泛讨论,但我们向感兴趣的读者推荐 Rorty (1991) 和 von Glasersfeld (1989) 的工作。我们将用三个主要命题来描述这一哲学观点:

1. 理解存在于我们与环境的互动中(Understanding is in our interactions with the environment)。这是建构主义的核心概念。我们不能把学到的东西和如何学到的东西分开来谈论,就好像各种经历都会导致相同的理解。相反,我们所理解的是“内容、上下文、学习者的活动,学习者的目标”的一个函数映射(function)。由于理解是个人的建构,我们不能分享理解,而是可以测试我们个人理解的相容程度。这个命题的一个含义是,认知不只是在个人内部,而是整个语境的一部分,即认知是分布式的。

2. 认知冲突或困惑是学习的刺激因素,并决定了所学内容的组织和性质(Cognitive conflict or puzzlement is the stimulus for learning and determins the organization and nature of what is learned)。当我们在一个学习环境中时,会有一些学习的刺激或目标——学习者在那里有一个目的。该目标不仅是学习的刺激因素,而且是决定学习者关注什么、学习者在构建理解过程中带来哪些先前经验以及最终构建什么理解的主要因素。用杜威的话来说,是“问题”导致学习,也是学习的组织者(Dewey,1938;Roschelle,1992)。对于皮亚杰来说,当当前的经验不能被现有的图式吸收(assimilated)时,需要适应(accommodation)(Piaget,1977;vonGlasersfeld,1989)。我们更愿意将学习者的“困惑”称为学习的刺激和组织者,因为这更容易表明学习的智力目标和实用性目标。然而,重要的一点是,在考虑学习的内容时,学习者的目标才是核心。

3. 知识通过社会协商和对个人理解的可行性的评估而发展(knowledge evolves through social negotiation and through the evaluation of the viability of individual understandings)。社会环境对于我们个人理解和知识的发展至关重要。其他人是测试我们理解力的主要机制。协作小组很重要,因为我们可以测试自己的理解并检查对他人的理解,以此作为丰富、交织和扩展我们对特定问题或现象的理解的机制。正如 von Glasersfeld (1989) 所指出的,其他人是挑战我们现有观点的最大的替代观点来源,因此成为激发新的学习的困惑之源。

社会环境的第二个作用是发展一组我们称之为知识的命题(a set of propositions we call knowledge)。我们寻求与我们个人的建构或对世界的理解相一致的命题。因此,事实之所以是事实,是因为存在广泛的共识,而不是因为事实存在某种终极真理。地球是平的,太阳绕着地球转,这曾经是一个事实(fact)。最近,事实是最小的物质粒子是电子、质子和中子。这些都是事实,因为人们普遍认为,从这些观点中产生的概念和原则提供了对我们世界的最佳解释。在我们的日常生活中,同样对生存能力的追求也存在。在这两种情况下,我们称之为知识的概念并不代表某种终极真理,而只是对我们的经验世界最可行的解释(参见 Resnick,1987)。

这第三个命题的重要考虑是,所有观点或所有建构并不是同样可行的。建构主义不是一种解构主义(deconstructivist)观点,在这种观点中,之所以所有的建构都是平等的,仅仅因为它们是个人经历。相反,我们寻求生存能力,因此我们必须去测试理解,以确定它们在多大程度上允许我们用于解释和在我们的世界中发挥作用。我们的社会环境在提供替代观点和附加信息方面至关重要,我们可以根据这些信息来检验我们理解的可行性,并建立与这些理解相适应的一组命题(知识)(Cunningham, Duffy, & Knuth, 1991)。因此,我们在可行性的基础上讨论意义和理解的社会协商。

教学原则(Instructional Principles)

上述建构主义命题提出了一套指导原则,可以指导教学实践和学习环境的设计。当我们讨论教学原则时,我们经常听到反驳:“但我们已经这样做了……〃虽然这种说法很可能是准确的,但这种主张往往是基于孤立的原则,而不是基于整体框架的背景。事实上,每个人都“做”协作小组;真正的问题是使用协作小组的目标是什么,因为这决定了如何使用它们以及如何将它们置于整个教学框架中的细节。

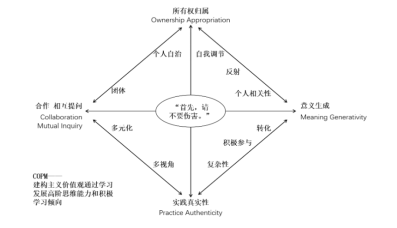

我们认为 Lebow (1993) 已经找到了一种总结建构主义框架的策略,这种策略可能有助于解释教学策略。他谈到了当人们采取建构主义观点时价值观的转变。他指出:

“…传统教育技术所主张的可复制性、可靠性沟通和可控制的价值观(Heinich,1984 年)与建构主义所主张的协作、个人自主、生成性、反射性、积极参与、个人相关性和多元化的七个主要价值观形成鲜明对比(1993 年,第 5 页)”

我们同意 Lebow 的观点,并建议该价值体系用于指导读者对我们的教学原则的解释以及对我们将描述的基于问题的学习环境的解释。

建构主义的教学原则如下:

1. 将所有学习活动锚定到更大的任务或问题上(Anchor all learning activities to a larger task or problem)。也就是说,学习必须有一个超越“这是被分配(it’s assigned)”的目的,我们学习是为了让我们能够在我们的世界中更有效地发挥作用。任何学习活动的目的都应该对学习者来说是明确的。个人学习活动可以是任何类型——重要的问题是学习者需要清楚地感知并接受特定学习活动与更大的任务综合体的相关性(Cognition & Technology Group at Vanderbilt, 1992;Honebein、Duffy 和 Fishman,1993)。

2. 支持学习者发展对整体问题或任务的所有权(Support the learner in developing ownership for the overall problem or task)。教学计划通常会指定学习目标,甚至可能让学习者参与项目,假设学习者会理解并认同问题的相关性和价值(Blumenfeld、Soloway、Marx、Krajcik、Guzdial 和 Palincsar,1991)。不幸的是,学习者通常不接受教学计划的目标,而只是专注于如何可以通过考试。无论我们将学习目标指定为什么,学习者的目标都将在很大程度上决定所学的内容。因此,学习者带给环境的目标必须与我们的教学目标一致。

有两种方法可以做到这一点。首先,我们可能会向学习者提出问题,并将其作为学习活动的刺激因素。比如我们在资格考试时要求学生在几个领域中的每一个领域准备可发表的论文,这基本上就是研究生院会发生的情况(Honebein et al. 1993)。Scardamalia 和 Bereiter (1991)的研究表明,即使是小学生也可以提出问题,这些问题可以作为传统学校学科学习活动的基础。本质上,该策略是先定义一个领域,然后与学习者一起在该领域开发有意义的问题或任务。或者,我们可以先建立一个问题,这个问题需要能让学习者很容易接受为自己的问题。我们在 Jasper 系列数学教学的设计(Cognition & Technology Group at Vanderbilt, 1992 年)和许多模拟环境中都看到了这种策略。无论是哪种情况,重要的都是让学习者参与有意义的对话,这样可以帮助学习者把任务或问题带回家。

3. 设计一个真实的任务(Design an authentic task)。一个真实的学习环境并不意味着小学四年级学生就有必要被安置在一个真实的物理实验室,也不意味着他或她应该解决成年物理学家处理的相同问题。相反,学习者应该参与呈现相同“类型”认知挑战的科学活动。一个真实的学习环境是指其中的认知需求,即所需的思维,与我们为学习者准备的环境中的认知需求是一致的(Honebein等, 1993)。因此,我们不希望学习者“学习历史”(learn about history),而是以历史学家或好公民的方式参与历史的建构或使用。同样,我们也不希望学习者“学习科学”(study science)——背诵有关科学的课文或按照规定执行科学程序——而是参与科学讨论和解决问题(参见 Bereiter,1994;Duffy,出版中;Honebein等人,1993)。允许由学习者自己生成问题(上面讨论的一个选项)并不能自动保证真实性。(老师)很可能需要与学习者进行讨论和协商,以开发一个问题或任务,该问题或任务在其认知需求方面是真实的,并且学习者可以对此负责。

4. 设计任务和学习环境,这个环境的复杂性需要能反映出他们在学习结束时应该能够发挥的作用(Design the task and the learning environment to reflect the complexity of the environment they should be able to function in at the end of learning)。我们不是为学习者简化环境,而是寻求支持学习者在复杂环境中工作。这与认知学徒制 (Collins, Brown, & Newman, 1989) 和认知灵活性理论 (Spiro et al., 1992) 是一致的,反映了情境(context)在决定了我们对任何特定概念或原则的理解方面的重要性。

5. 让学习者对用于开发解决方案的过程拥有所有权(Give the learner ownership of the process used to develop a solution)。学习者必须拥有学习或解决问题的所有权以及问题本身的所有权。通常,教师会给学生解决问题的所有权,但会决定解决该问题的过程(或方法)。因此,他们可能会要求使用特定的问题解决方案或批判性思维方法,或者需要学习特定的知识领域。例如,在一些基于问题的学习框架中,问题与学习目标以及与问题相关的指定阅读材料一起呈现。因此,学生被告知要学习什么以及与该问题相关的学习什么。显然,通过这种预先指定的活动,学生将不会在该领域进行真实的思考和解决问题。这种做法,与其说问题是对解决问题和自主学习的刺激,不如说问题只是作为例子而已。教师的角色应该是挑战学习者的思维——而不是命令或试图将这种思维程序化。

6. 设计学习环境以支持和挑战学习者的思维(Design the learning environment to support and challenge the learner’s thinking)。虽然我们提倡让学习者对问题和解决过程拥有所有权,但并非任何活动或任何解决方案都是足够的。事实上,关键目标是支持学习者成为特定领域的有效工作者/思想家,教师必须承担顾问和教练的角色。最关键的教学活动是教师在咨询和辅导活动中向学习者提出问题。教师重视并挑战学生的思维至关重要。教师不能通过告诉学习者做什么或如何思考来代替学习者思考,而应该通过探究学习者思维的“前沿”来进行教学(Fosnot,1989)。这与广泛使用的苏格拉底方法(Socratic method)不同:其中教师有“正确”答案,学生的任务是通过逻辑提问来猜测/推断正确答案。正如 Vygotsky (1978) 所描述的,脚手架和最近发展区的概念可以更准确地表示教师和学生之间的学习交流/互动。

学习者使用信息资源(所有媒体类型)和教学材料(所有媒体类型)作为信息来源。这些材料并不进行教学,而是支持学习者的探究或表现。这并不否定任何类型的教学资源——它只是指明了使用该资源的原因。因此,如果特定领域的问题解决是需要学习的技能,那么让学习者面对该领域内的问题情境的模拟可能是合适的。如果是要在更大的情境内熟练打字,那么演习和练习计划当然是可能存在的一种选择。

7. 鼓励用不同的观点和不同的背景来测试想法(Encourage testing ideas against alternative views and alternative contexts)。知识是社会协商的。一个人的理解的质量或深度只能在社会环境中确定,在这个社会环境中,我们可以看到我们的理解是否能够适应他人的问题和观点,并看看是否有一些外部的观点可以有效地融入我们的理解中。讨论想法和丰富理解的学习社区的重要性,对于设计有效的学习环境至关重要。使用协作学习小组作为我们所描述的整体学习环境的一部分,为实现这种学习共同体提供了一种策略(CTGV,1994;Cunningham,Duffy,& Knuth,1991;Scardamalia等, 1992)。在其他项目中,学习者在完成共同任务时,通过电子通信网络来进行通信以此协作;例如,CoVis (Edelson & O’Neil, 1994)、LabNet (Ruopp et al. f 1993) 提供了一些框架。

8. 提供机会并支持对所学内容和学习过程的反思(Provide opportunity for and support reflection on both the content learned and the learning proces)。教学的一个重要目标是培养自我调节的技能——变得独立。教师应在整个学习过程中树立反思思维的榜样,并支持学习者反思学习策略和所学内容(Clift, Houston, & Pugach, 1990; Schon, 1987)。

在下一节中,我们将探讨这八项原则是如何在基于问题的学习中实现的。

基于问题的学习

这张图来自Lebow (1993),不属于本论文,但内容相关

在 Lebow (1993) 概述的价值观框架内实施的教学设计原则可以带来各种各样的学习环境。Duffy 和 Jonassen (1992) 以及 Duffy、Lowyck 和 Jonassen (1993) 描述了许多反映这些原则的环境。此外,在 Brooks 和 Brooks (1993)、Duffy (出版中) 和 Fosnot (1989) 中描述了这些原则在特定环境中的详细阐述和应用。然而,在我们自己对学习环境的研究中,我们发现了一种在我们看来几乎完美地体现了这些原则的模型——Howard Barrows (1985, 1992) 的基于问题的学习模型。

基于问题的学习(PBL),作为一种普遍的模式,是在20世纪50年代中期在医学教育中发展起来的,从那时起,它逐步被完善并在60多所医学院实施。PBL方法最广泛的应用是在医学科学课程的前两年,它取代了传统的基于讲座的解剖学、药理学、生理学等方法。该模型已被越来越多的其他领域采用,包括商学院 (Milter & Stinson, 1994)、教育学院 (Bridges & Hallinger, 1992; Duffy, 1994);建筑、法律、工程、社会工作(Boud & Feletti,1991);和高中(Barrows & Myers,1993)。

就像别的任何教学模式一样,PBL 也有很多种实施策略。我们并不试图提供 PBL 的一般特征,重点放在 Barrows 模型上(Barrows,1992),以提供该过程在医学院实施的具体意义。首先,我们将以医学院环境为重点,提出一个一般方案,然后去详细研究其中的一些关键要素。

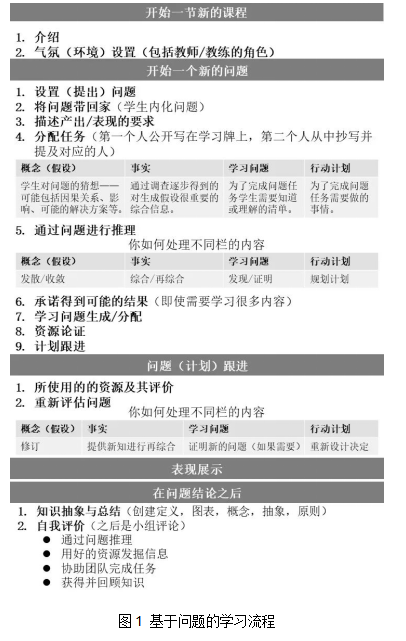

当学生进入医学院时,通常会被分成五人一组,每组分配一名辅导员。然后,学生会遇到一个问题,即患者进入医院时所出现症状。学生的任务是诊断患者并为该诊断和推荐的治疗提供理由。图 1 概述了解决该问题的过程。以下段落介绍了该过程的重点。

图1 基于问题的学习流程

学生们先从“冷”的问题开始——他们不知道问题会是什么,直到被提出。他们讨论这个问题,根据他们拥有的任何经验或知识提出假设,确定案例中的相关事实,并确定学习问题。学习问题是被认为与这个问题有潜在关系的任何话题,而且小组成员认为他们没有充分理解应该理解的内容。直到每个学生都有机会口头反思他或她目前对诊断的信念(即,承诺采取临时立场),并对所确定的特定问题承担责任,这节课才算完成。请注意,没有向学生展示预先指定的目标。学生根据对问题的分析产生学习问题(目标)。

课后,同学们都进行了自学。没有指定的文本。相反,学生完全自行从可用的医学图书馆和计算机数据库资源中收集信息。此外,特定的教师被指定为顾问(就像现实世界中的任何医生一样)。学生可以去找这些顾问,寻求信息。

自学结束后,同学们又见面了。他们首先评估资源——什么是最有用的,什么不是那么有用。然后他们开始以这种新的理解水平解决问题。请注意,他们不会简单地讲述他们学到了什么。相反,他们会使用学到的知识来重新审查问题。如果出现了新的学习问题,这个循环可能会重演——医学院课程中的问题通常会持续一周到三周不等。

Milter 和 Stinson (1994) 在俄亥俄大学的 MBA 项目中使用了类似的方法,问题持续了五到八周(另见 Stinson,1994)。在我们自己的实施中,我们使用了一个持续了整个学期的问题。当然,在 MBA 课程和我们自己的课程中,是包含了多个让学生参与的子问题的。

过程结束时的评价是在同行评价和自我评价方面进行的。医学院课程中没有考试。评价包括三个方面(并提出改进建议):自主学习、解决问题和作为小组成员的技能。虽然学生必须在两年后通过医学委员会考试,但这是在课程结构之外的。然而,作为 PBL 课程一部分的测试并不会排除在外。例如,我们认识的一位使用 PBL 方法的高中老师根据学生所确定的学习问题来设计传统测试。因此,评估不是预先指定要学习的内容,而是关注学习者已经确定的问题。

这是对医学院开展PBL过程的概述。现在我们将总结其关键特性。

学习目标。创建这种环境的目的是模拟,并且因此让学习者参与到希望执业医师参与的解决问题的行为中。学习内容没有为学习者做简化或进行预先明确。导师在模拟展示与问题解决过程相关的元认知思维方面发挥着重要作用。因此,这是一个带有脚手架的认知学徒环境,目的是支持学习者发展元认知技能。

在这种认知学徒环境的背景下,存在与自主学习、内容性知识和解决问题相关的目标。要取得成功,学生必须培养医学领域所需的自主学习技能。他们必须能够制定策略来证明学习问题,能够发现、评估与该问题相关的资源并从其中学习。整个问题解决过程旨在帮助学生开发围绕假说生成和评估的假说-演绎问题解决模型。最终,每个问题都有特定的内容性学习目标。由于学生对问题负有责任,因此不能保证所有内容领域的目标都会在一个给定的问题中实现。然而,任何给定的内容性目标都会出现在几个问题中,因此如果它没有出现在这个问题中,它几乎肯定会出现在其他问题中。

问题生成。问题生成有两种导向。首先,问题必须提出与内容性知识的领域相关的概念和原则。因此,该过程首先需要确定学生必须学习的概念或原则。研究MBA项目的Milter和Stinson以及医学教育工作的Barrows对教师进行了调查,以确定他们所在领域最重要的概念或原则。当然,这会引起相当多的争论和讨论——这不是一个简单的调查问题。在开发高中阶段的PBL课程时,Myers和Barrows(通过个人交流)使用了该州为对应年级和内容领域确定的学习目标。

其次,问题必须是“真实的”。在医学院里,病人是真正的病人。事实上,Barrows与主治医生一起收集了病例的细节。研究MBA项目的Milter和Stinson使用了例如“AT&T应该购买NCR吗?”之类的问题。这些问题每年都在变化,来设法解决当前的商业问题。在高中阶段,Myers和Barrows提出了以下问题:

1. 太空中的小行星是否会造成问题,如果是,我们应该怎么做?

2. 导致1993年(美国)中西部洪水的原因是什么?未来应该采取哪些措施来预防?

(AT&T,美国电话电报公司,美国最大的本地和长途电话公司;NCR,一家美国软件、管理和专业服务、咨询和技术公司。)

我们仍在为我们的企业和社区教育(Corporate and Community Education,CCE)计划开发问题和子问题。目前正在发展的问题之一与印第安纳州布卢明顿周围的众多PCB地点有关,以及公众对清理这些地点的无关态度。问题基本上是:

1. 公众需要了解哪些关于PCB的信息,以及如何提供这些信息来鼓励他们积极参与讨论?

(PCB:Polychlorinated biphenyl,多氯联苯,不同含氯联苯化合物的统称;美国环境保护署于上世纪将该地区附近的三个废物点列入超级基金国家优先事项清单来处理。)

问题必须解决实际问题(问题必须是真实的)有三个原因。首先,由于学生对探索问题的各个方面持开放态度,因此很难认为创建一个具有丰富的信息集合的问题。其次,真正的问题往往更能吸引学习者——学习者对问题的熟悉程度更大。最后,学生想要知道问题的结果——洪水是怎么回事;AT&T是否购买了NCR;病人怎么了?对于人为设计的问题,这样的结果产生是不可能的。

问题介绍。问题的介绍涉及两个关键问题。首先,如果学生要真正解决问题,那么他们必须拥有问题(即将问题内化)。我们(的学生)一直在学习小行星问题,我们在两种情况下作为学习的促进者:与一群高中生和与一群正在参加研讨来了解建构主义的同龄人一起。在所有这三种情况下,学习者都完全投入到了这个问题中。坦白地讲,我们对这些不同群体所表现出的普遍性感到惊讶。在介绍这个问题时,我们使用了一个10分钟的描述小行星的视频,展示了它们大量撞击地球的地点以及可能产生的影响(南非的钻石矿,可能是小行星造成的恐龙灭绝、火山口湖等)。我们还谈到了最近发生的险情,如去年发生在阿拉巴马州的一次和三年前可能袭击澳大利亚或俄罗斯的一次。因此,这个问题显然具有潜在的灾难性影响(过去的历史),而且它是一个当前的真实问题(最近险些发生)。在PBL过程中,这一步骤,也就是“将问题带回家”是至关重要的。学习者必须将问题视为一个真正的问题,并且与个人产生联系。当然,同样重要的是学习者对问题拥有所有权,而不只是试图弄清楚我们想要什么。

展示问题的第二个关键是,确定提供的数据没有突出案例的关键因素。当出现问题时,提供的唯一信息往往是与所需解决方案相关的关键信息(本章结尾的“问题”为此而广为人知)。案例要么丰富地呈现出来,要么只作为一个基本问题呈现。例如,Honebein、Marrero、Kakos-Kraft和Duffy(1994)展示了患者的所有医疗记录,Barrows(1985)只提供了由主治医生产生的对学习者可能提出的270个问题中任何一个的答案。与之对比,Milter和Stinson(1994)只提出了一个四个词的问题,并依靠平常的资源来提供完整情况。

导师的角色。在对教学过程的讨论中,Barrows指出:

“导师在小组学习过程中使用促进教学技能的能力是教学质量的主要决定因素,任何教育方法的目的在于:(1)在学生学习的过程中培养他们的思维或推理能力(解决问题、元认知、批判性思维),以及(2)帮助他们成为独立、自主的学习者(学会学习、学习管理)。引导是PBL的核心教学技能。”(1992,P12)

在整个课程中,导师通过提出深入探究学生知识的问题来模拟高阶思维。为此,导师将不断提问“为什么?”“你是什么意思?”“你怎么知道这是真的?”Barrows坚持认为,导师与学生的互动处于元认知水平(家政任务除外),并且导师需要避免向学生表达意见或提供信息。导师不会使用他(她)对内容的了解来提出引导学习者得到“正确”答案的问题。

第二个导师角色是挑战学习者的思维。导师(以及希望这个协作环境中的其他学生)会不断地问:“你知道那是什么意思吗?这意味着什么?还有别的吗?”浅层思维和模糊的概念并非没有受到挑战。在对小行星问题的介绍中,Barrows为该小组指出,对其他成员的事实或观点不提出意见等同于“我同意”。同样,小组中的每位成员都需要对一次有缺陷的医疗诊断负责。在最初的几次PBL会议中,导师对理解水平以及研究问题的相关性和完整性提出疑问。然而,随着学生成为有效的自主学习者,他们逐渐接管了这个角色。

总结

我们在本文中的目标是将PBL作为一个详细的教学模型呈现出来,并展示PBL如何与建构主义产生的教学原则相一致。我们试图在理论和实践之间建立清晰的联系。PBL环境的一些特点是学习者积极地参与他们将使用的真实环境的任务和活动。(PBL的)重点是学习者在类似于他们将应用知识的环境中作为自己的知识建构者。(我们)鼓励并期望学生进行批判性和创造性的思考,并监控自己在元认知水平作用上的理解。意义的社会协商是问题解决小组结构的重要组成部分,只有在团队决定时,案例的事实才是事实。

正如我们所描述的,PBL与其他各种基于问题或案例的方法形成对比。大多数基于案例的学习策略(Williams, 1992)以案例作为测试理解的方法。案例在主题被覆盖后呈现,以帮助测试理解和提供综合信息。相比之下,在PBL中,所有的学习都是出于对问题的思考。从一开始,学习就是在问题的背景下进行综合和组织的。

其他基于案例的方法只是将案例用作学习的具体参考点。学习目标和资源与案例一起呈现。这些方法将案例作为“示例”,而不是聚焦于发展与解决问题或职业生活相关的元认知技能。相反,PBL方法可能是一种认知学徒制,既关注知识领域,也关注与该知识或专业领域相关的问题解决。其他基于问题的方法呈现案例来突出关键属性,从而强调内容性知识的领域,但并不促进学习者参与该领域的真实问题解决。

最后,这不是一个苏格拉底式的过程(一种合作辩论对话来发展批判性思维和创造力的方式,通过提出和回答问题来不断识别和消除一些导致矛盾的假设,从而发现真理),也不是一种有限的发现学习环境,学习者的目标是“发现”教师“想要”的结果。学习者对问题拥有所有权。促进不是知识驱动的;相反,它聚焦于元认知的过程。

参考文献

Barrows, H. S. (1985). How to design a problem based curriculum for the preclinical years. New York: Springer Publishing Co.

Barrows, H. S. (1986). A taxonomy of problem based learning methods. Medical Education, 20, 481-486.

Barrows, H. S. (1992). The tutorial process. Springfield, IL: Southern Illinois University School of Medicine.

Barrows, H. S., & Myers, A. C. (1993). Problem based learning in secondary schools. Unpublished monograph. Springfield, IL: Problem Based Learning Institute, Lanphier High School, and Southern Illinois University Medical School.

Bereiter, C. (1994). Implications of Postmodernism for science, or, science as progressive discourse. Educational Psychologist, 29, 3-12.

Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational Psychologist, 26 (3&4), 369-398.

Boud, D., & Feletti, G. (Eds.) (1991). The challenge of problem based learning. New York: St. Martin’s Press.

Bridges, E., & Hal linger, P. (1992). Problem based learning for administrators. ERIC Clearinghouse on Educational Management, University of Oregon.

Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1993). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18(1), 32-42.

Clift, R., Houston, W., & Pugach, M. (Eds.), (1990). Encouraging reflective practice in education. New York: Teachers College Press.

Cognition & Technology Group at Vanderbilt. (1992). Technology and the design of generative learning environments. In T. M. Duffy & D. H. Jonassen (Eds.),

Constructivism and the technology of instruction: A conversation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Originally in Educational Technology, 1991, 37⑸.

Cognition & Technology Group at Vanderbilt. (1994). From visual word problems to learning communities: Changing conceptions of cognitive research. In K. McGilly (Ed.)z Classroom lessons: Integrating cognitive theory and classroom practice, Cambridge, MA: MIT Press/Bradford Books.

Cohen, E. (1994). Restructuring the classroom: Conditions for productive small groups. Review of Educational Research, 64, 1-35.

Collins, A., Brown, J. S., & Newman, S. E, (1989). Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics. In L.B. Resnick (Ed.), Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser (pp. 453¬494). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Cunningham, D. J.z Duffy, T. M.z & Knuth, R. A, (1991). The textbook of the future. In C. McKnight, A. Dillon, & J. Richardson (Eds.)z Hypertext: A psychological perspective. London: Norwood Publishing.

Dewey, J. (1938). Logic: The theory of inquiry. New York: Holt and Co.

Duffy, T. M. (1994). Corporate and community education: Achieving success in the information society. Unpublished paper. Bloomington, IN: Indiana University.

Duffy, T. M. (in press). Strategic teaching frameworks: An instructional model for complex, interactive skills. To appear in C. Dills & A. Romiszowski (Eds.), Instructional development, Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

Duffy, T. M., & Jonassen, D. H. (Eds.) (1992). Constructivism and the technology of instruction: A conversation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Duffy, T. M., Lowyck, J., & Jonassen, D. H. (Eds.) (1993). Designing environments for constructivist learning. Berlin: Springer-Verlag.

Edelson, D., & O’Neil, K. (1994). The Co Vis collaboratory notebook: Computer support for scientific inquiry. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.

Fosnot, C. T. (1989). Enquiring teachers, enquiring learners. A Constructivist approach to teaching. New York: Teachers College Press.

Gaffney, J. S・,& Anderson, R. C, (1991). Two-tiered scaffolding: Congruent processes of teaching and learning. In E. H. Hiebert (Ed.), Literacy for a diverse society: Perspectives, practices, & policies. New York: Teachers College Press.

Honebein, P・,Duffy, T. M.z & Fishman, B. (1993). Constructivism and the design of learning environments: Context and authentic activities for learning. In T. M. Duffy, J. Lowyck, & D. H. Jonassen (Eds.), Designing environments for constructivist learning. Berlin: Springer¬Verlag.

Honebein, Marrero, D. G.z Kakos-Kraft, S., & Duffy, T. M. (1994). Improving medical students’ skills in the clinical care of diabetes. Paper presented at the annual meeting of the American Diabetes Association, New Orleans.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T.z (1990). Cooperative learning and achievement. In S. Sharan (Ed.), Cooperative learning: Theory and practice. New York: Praeger.

Kagan, S. (1992). Cooperative learning. San Juan Capistrano, CA: Kagan Cooperative Learning.

Lebow, D. (1993). Constructivist values for systems design: Five principles toward a new mindset. Educational Technology Research and Development, 41, 4-16.

MacDonald, P. J. (1991). Selection of health problems for a problem-based curriculum. In D. Boud & G. Feletti (Eds.), The challenge of problem based learning. New York: St. Martin’s Press..

Milter, R. C., & Stinson, J. E. (1994). Educating leaders for the new competitive environment. In G. Gijselaers, S. Tempelaar, & S. Keizer S. (Eds.)z Educational innovation in economics and business administration: The case of problem-based learning. London: Kluwer Academic Publishers.

Piaget, J. (1977). The development of thought: Equilibrium of cognitive structures. New York: Viking Press.

Resnick, L. B. (1987). Learning in school and out. Educational Researcher, 16, 13-20.

Rorty, R. (1991). Objectivity, relativism, and truth. Cambridge: Cambridge University Press.

Roschelle, J. (1992). Reflections on Dewey and technology for situated learning. Paper presented at annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.

Ruopp, R・,Gal, S.z Drayton, B.z & Pfister, M. (Eds.) (1993). LabNet: Toward a community of practice. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1991). Higher levels of agency for children in knowledge building: A challenge for the design of new knowledge media. The Journal of the Learning Sciences, 1, 37-68.

Scardamalia, M.z Bereiter, C.z Brett, C., Burtis, P. J., Calhoun, & Lea, N. S. (1992). Educational applications of a networked communal database. Interactive Learning Environments, 2, 45-71.

Schon, D. A, (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.

Slavin, R. (1990). Cooperative learning: Theory, research, and practice. Boston: Allyn and Bacon.

Spiro, R・ J., Feltovich, P. L., Jacobson, M. J.z & Coulson, R. L. (1992). Cognitive flexibility, constructivism, and hypertext: Random access for advanced knowledge acquisition in ill- structured domains. In T. M. Duffy & D. H. Jonassen (Eds.), Constructivism and the technology of instruction: A conversation. Hillsdalez NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Originally in Educational Technology, 1991, 37⑸.

Stinson, J. E. (1994). Can Digital Equipment survived Paper presented at the Sixth International Conference on Thinking, Boston, MA.

Williams, S. M., (1992) Putting case-based instruction into context: Examples from legal and medical education. Journal of the Learning Sciences, 2, 367- 427.

vonGlasersfeld, E. (1989). Cognition, construction of knowledge, and teaching. Synthese, 80,121-140.

Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society: The development of higher psychological processes. Cambridge MA: Harvard University Press.