2021年7月2日—7月8日,可可乐博团队在深圳市南山区北京师范大学南山附属中学开展了为期6天的建筑STEM项目式学习课程,该课程授课对象为深圳市南山区北师大附中初三弘毅班全体40名学生。

在全球化的浪潮中,世界各国的经济、社会、政治和环境都面临着不同程度的挑战,其中作为社会发展基石的教育也经历着深刻的变革。世界正以前所未有的速度快速变化着,知识和应用的变化日新月异,如何适应这样快速变化的世界,掌握面向未来的核心能力 ——“学会如何去学习”,成为探索如何有效提升学生的“软技能”这一愿景的思考者和实践者们不懈追求的目标。

小标题1:建筑STEM课程背景

1998年,芬兰通过《教育法修正案》,正式将建筑教育列为小学美学教育的一部分。芬兰著名儿童与青少年建筑学校Arkki的校长Pihla Meskanen曾说:“学建筑,是为了让我们成为一个更完整的人。”2018年7月31日,美国总统签署了法案,官方承认建筑学为“STEM”(“Science, Technology, Engineering and Mathematics”,也即科学、技术、工程和数学)课程。

小标题2:建筑学教育与STEM教育

建筑学是一门关于建筑及其环境的认知与创造的学科和专业领域。尽管建筑学在不同国家和地区被归为不同的学科(中国将建筑学划分为工科),但它跨越自然科学、社会科学(含人文科学)和思维科学的特性是普遍共识。1972年联合国教科文组织发表的《学会生存:教育世界的今天和明天》报告中,提到当代及未来人才应有的四种素质,为科学的人文主义(scientific humanism)、逻辑理性的发展(the development of reason)、创造力(creativity)、社会责任感(the spirit of social responsibility)。而这四大素质也正是建筑学人才所具备的。建筑学的复杂性和包容性可以帮助人建立属于个人对知识吸收的路径,使其在走向社会时具有更好的适应能力。建筑学教育在知识结构、实施流程与核心目标几大维度上都与STEM教育高度重合。

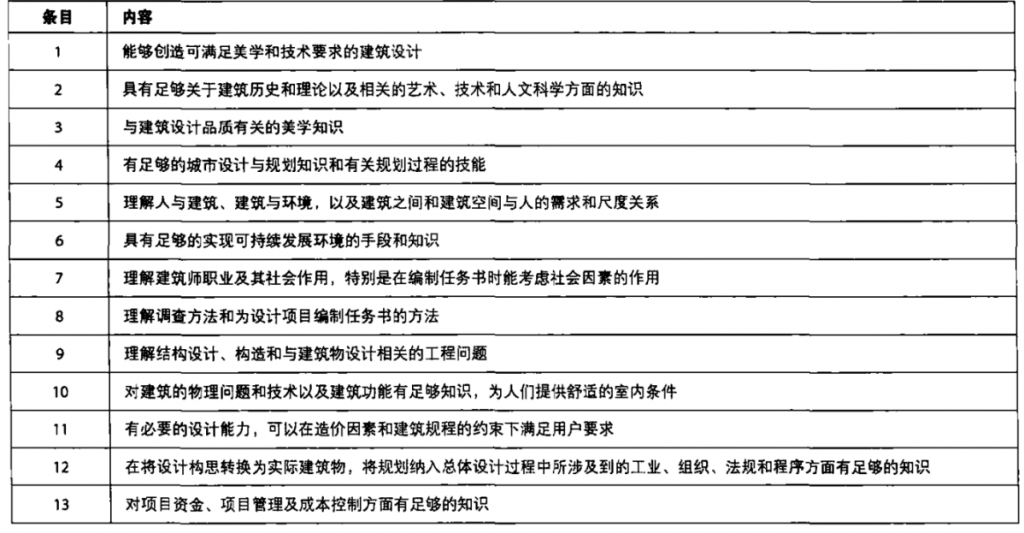

在国际建协与1996年通过的《UIA建筑实践的职业主义推荐国际标准认同书》中明确了建筑师应具有的13个方面的基本知识和技能(表1)。

表1.建筑师应具备的基本知识和技能

(图表来源:文献《建筑学本科人才培养中的通识教育浅识》)

由此可总结出,建筑师需要具备发现和驾驭各个设计要素之间及其与更广泛的设计成因之间的关联逻辑与路径的能力,需要具备在抽象的逻辑思维与具象的形象思维之间往复转化的能力。从教育学的角度来看,“建筑”完全可以被视为融贯自然、人文与思维科学的“超级案例”。也可以说,建筑学具有更多的通识性。K12阶段的建筑学教育,让学生有机会创造性地运用多学科的知识,帮助学生更好地理解我们所处的社会和环境。

小标题3:以建筑与设计为主题开发项目式学习

项目式学习选题基于学生生活中可接触的建筑及城市空间,结合城市发展特点,从观察调研、探究发现问题出发,引导学生提出解决方案,进行建筑空间角度的探究。

小标题4:项目式学习设计思路

教学设计不再以知识为主线,而是用驱动性问题驱动学生主动思考,用高阶认知带动学习。将不同功能校园空间设计相关知识与技能进行整合,以学生在项目中遇到的实际问题为导向,将课程设计成以培养学生带着创造力处理物质世界中复杂问题的能力为核心的学习领域课程体系,采用情境化、项目式教学。

小标题5:项目式学习的教学实施

本次项目式学习选题为“活力校园”,学生每天穿梭于校园中,却很少有时间停下来认真观察、体验所处的校园与建筑空间,大部分时间这些空间都是处在一个“背景”的角色。而本次建筑课程把这个“背景”变成“主角”,让孩子们开始建立对空间有意识的认知,并通过“有效失败”来尝试想象与创造空间。

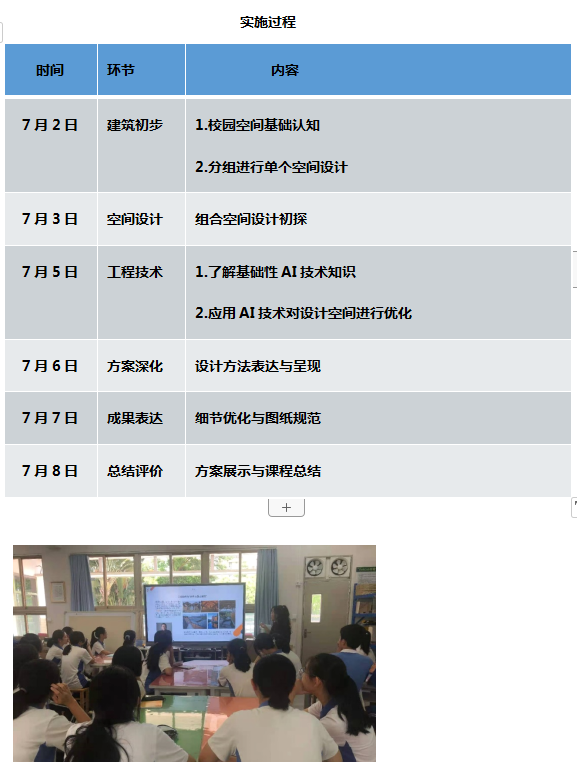

实施过程

(图片做滑动查看)

教学方法及手段

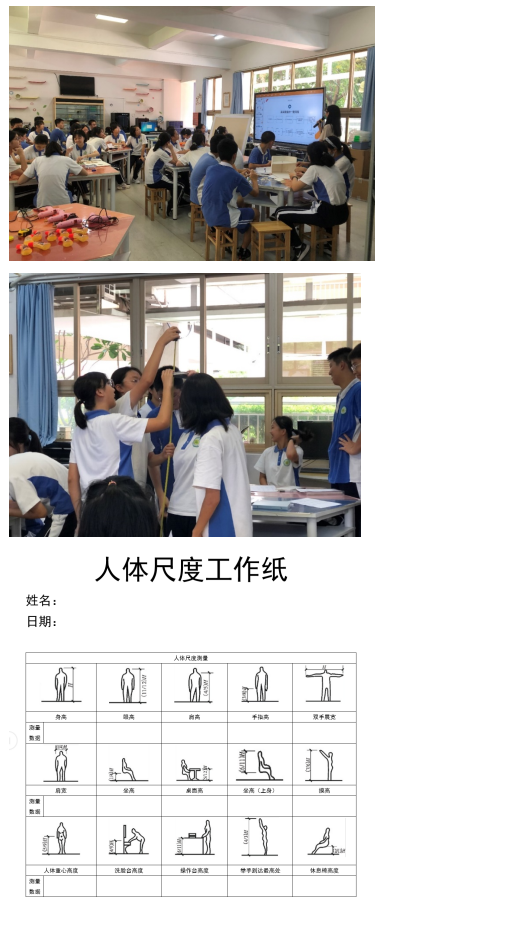

以学生为中心,强调“做中学”。由于建筑设计过程的特殊性,教师在课堂中扮演的角色像建筑甲方一样,发布具有限定条件的设计要求与任务,把课堂交给学生自行探索。在课程中阶段,教师针对学生问题给予针对性解答,搭建不同层级脚手架。

以学生探索中发现的物质世界中复杂问题为导向,驱动学生主动投入思考。以设计项目中发现的真实复杂问题驱动教学,例如“如何在几乎没有特征的城市土地里,重新建构一个可以容纳学生学习成长,保护他们获得校园美好完整体验的地方。”学生通过调查研究、查阅资料、交流讨论、合作分工等方式来解决问题。

以实际为标准,模拟建筑师真实建造流程及分工。通过学生生活中可接触的建筑空间情境,用各组内竞选的方式确定落实各小组组员分工角色:建筑师、景观师、结构师、宣传部长等。推动学生对建筑概念、术语和专用技术以及美学知识的学习,最终的成果展示反映了学生的学习与成长过程。

图:不同深度建筑局部实体模型与图片(建筑局部实体模型为课程过程中教师示范性制作,建筑局部图片来源于网络)

(图片做滑动查看)

图为学生使用完整方案实体模型开展组内讨论

图:学生作品成果汇报与展示

图为:互联网教育产品专家为学生颁发奖状

(图片做滑动查看)

小标题六:以真实任务为依托的表现性评价设计

本课程学习评价主要侧重于过程性评价,其教学评价设计部分如表2所示。知识概念学习过程中安排前测与后测,与课程内容相关,如学习建筑空间组合形式后,要求学生对设计的校园空间组合进行说明。课程中的草模与正式模型的设计制作,作为主要对学生掌握情况的评价载体,评价内容包括学生对校园空间方案设计(分角色结合图纸模型文案表达汇报)、方案呈现(图纸/模型/文案)、自我反思(包括对方案理念及呈现实现成功或失败原因的分析、反思、改进措施的提出等)。这与实际中要求建筑设计方案即要求设计理念新颖、又要求呈现效果完整与统一相一致。为了培养学生的批判性思维、提高学生对相关知识概念的渴求,方案设计与方案呈现在评价中占主要比重。

小标题七:教与学的反思

本次建筑STEM课程以建筑空间设计任务为核心,为学生创设了真实复杂情境,学生在限定条件下从初始尝试到通过探究建构科学理解、到优化问题解决方案、再到进一步实践检验,充分渗透了工程设计的“迭代”过程。教学实践表明,通过该课程学习,学生的建筑学知识得到了丰富,设计思维得到了锻炼,动手能力和协作表达能力得到了培养,对建筑设计的兴趣得到了激发。

设计思维培养

在课程初期学生提出的普遍性问题,诸如:“老师,我这个教室\庭院怎么做才好看?”这其实反应出长期处于传统教育模式下的孩子对于答案“正确性”和“唯一性”的关注。通过课程中教师有效引导,学生的注意力会更聚焦在“设计的意义是什么,设计时需要考虑哪些真实问题?如何找到那个最核心的切入点?如何表达与呈现灵感?”等设计的核心问题上来。

高阶认知技能提升

又例如“老师,我想在这里做一个假山/蒙古包/现代主义风格的亭子,我该怎么做呢?” 等系列问题,则反应出学生对空间的认知处于表面且具象阶段,细心的学生可能会对所处环境有一定的感知。但是在进行设计的过程中,学生缺乏对于解决真实复杂问题的更宏观角度的思考与取舍,很少会主动思考“影响建筑形态的因素”等真实问题,而深陷无比例的手工模型的某个细节步骤的制作中。建筑STEM课程的课堂是一个具象化和抽象化、情境化和去情境化的矛盾过程,在过程中,更强化学生的高阶认知技能。

推广的可能性

建筑STEM课程的教学实践为我国项目式学习的开展提供了一种新可能的实践路线,不同的学校可以结合本校的软硬件条件和学生情况尝试更多的教学模式。如在课程设计中可以增加建筑图纸及海报视觉艺术表达相关内容,使STEM进一步向STEAM完善;在课程评价方面可以在课前落实好前测,保证测试效果,以更科学的方式评估学生课程前后提升效果。条件允许的学校也可以与校外建筑设计院或建筑师合作,从而进一步提升课程的学习深度与教学效果。

参考文献:

[1]王黎,蔺琎.项目教学法在建筑构造课程教学中的设计与实践[J].现代职业教育,2021(32):78-79.

[2]韩冬青.建筑学本科人才培养中的通识教育浅识[J].时代建筑,2020(02):6-9.

[3]王飞.美国建筑教育的通与专[J].时代建筑,2020(02):19-21.

[4]陆一,黄天慧.通识教育效果的影响因素辨析[J].复旦教育论坛,2019,17(01):45-52.

致谢

感谢深圳市南山区北京师范大学南山附属中学校领导以及罗东才老师为此次建筑STEM项目式学习课程提供实践场地、工具、材料等丰富资源支持,感谢初三弘毅班学生在课程实践过程的配合与参与。

感谢天津大学教育学院的张晓蕾教授对本项目和此文的贡献。本研究系普通高中学生综合素质培养衔接机制与课程体系研究的阶段性成果之一。

作者:兰薇 吴帆 郭磊